マンガスクール☆はまのマンガ倶楽部は、横浜にある完全オンラインのマンガ専門教室(スクール)です。

カケアミってどうやって描くの?

☞ペンタッチの練習にもなる、カケアミの描き方を覚えよう☜

「カケアミ」は、わざわざ描かなくても、トーンの「カケアミ柄」で済ませることができます。

ただ、カケアミは自分のタッチがしっかり出るため、実際に作画するとそれぞれが個性的なカケアミになるという面白さがあります。

また、タッチが出るということは、ペンスキルの上手い下手がもろに出るということで実際、ペンスキルが低い人はカケアミがとてもヘタクソです。ペンコントロールが下手だと、決してきれいなカケアミが描けないからです。

実際に描けば、自分のペンコントロールのレベルがわかるでしょう。

逆に言えば、カケアミを描く練習は、ペンコントロールの練習にも、とても有効でもあるということです。

カケアミを上手に描けるように

なることで、

自分のペンコントロールを

上達させましょう!

*カケアミの種類~4種類のカケアミを覚えよう~

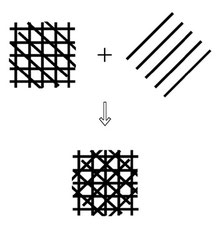

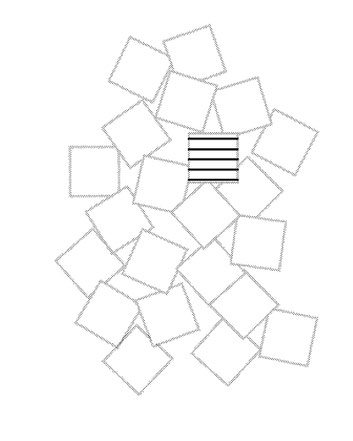

1かけ・・・平行で等間隔に、正方形状並んだ同じ長さの数本の線

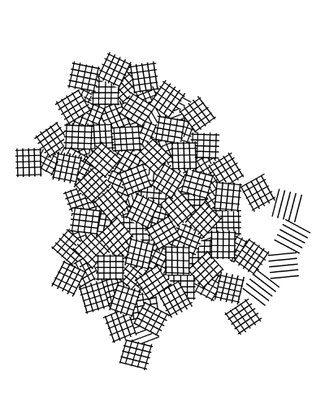

2かけ・・・「1かけ」の上から直角にクロスするように「1かけ」と同じものを重ねる。

3かけ・・・「2かけ」に45度でクロスするように「1かけ」と同ものを重ねる。

4かけ・・・「3かけ」でクロスして置いた線に直角になるように「1かけ」と同じものを重ねる

*注*

先ほど「カケアミは描く人によって、それぞれ個性的なものになる」と言いました。その意味で、

ここで説明しているカケアミは「私(はまの)の作画するカケアミ」ということになります。

ですから、皆さんが他で知ったカケアミとは少し違う場合があります。

ただ、違うとはいえ、基本的な描き方はどれも同じなので

ここで説明しているカケアミを覚えてもらって、差し支えありません。

では、それぞれの作画法を説明していきます。

*カケアミの作画法

*カケアミ作画の極意!*

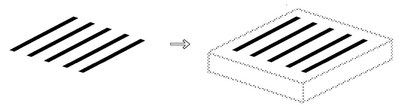

カケアミは「線」の組み合わせではなく

「線が描いてある四角いタイル」を敷き詰めると考える!

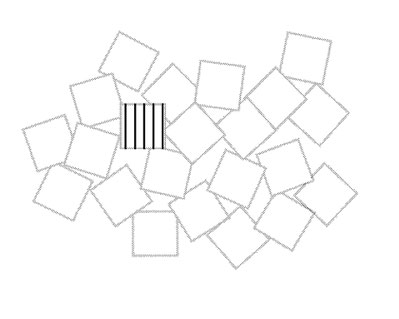

カケアミは、同じ模様で同じ大きさの正方形の「タイル」を、ランダムに重なるように敷き詰めていくとイメージして下さい。

マンガ初心者はこの「同じタイル」を描くのが極めて苦手です。

タイルによって正方形が歪んでしまったり、線の数が違ってしまったり、線が平行でなかったり、線の間隔が違ったりバラバラだったり、線の太さが違ったり・・・そんな場合、カケアミは極めて乱雑で汚くなります。

置くのはあくまで同じタイルです。違うタイルを描き込まないでください!この「同じタイルを描く」という意識がカケアミ上達の肝です。

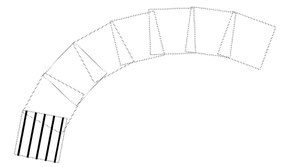

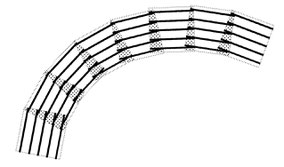

まずは基本になる「1かけ」を作画します。

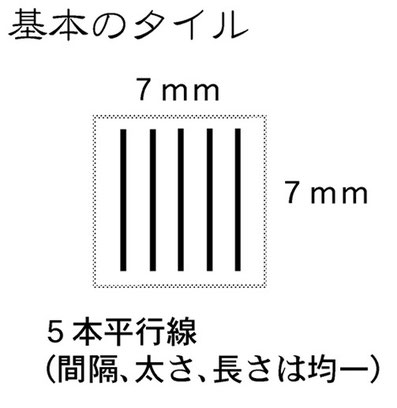

初めてかけアミを描く人でタイルの大きさや線の本数を、どうすればいいかわからない人は取り合えず、左図の「基本タイル」で作画してみて下さい。

7mm四方の正方形エリアに、等間隔で太さが均一な5本(または6本)の平行線が描かれている、これを基本のタイルとします。

練習するときはまず、きちんと大きさを意識するために

用紙の上端など目に付くところに、この「基本タイル」を正確に1つ描いておいて下さい。

カケアミ作業の途中で、時々これを確認をすることで描いているうちに、だんだん形や大きさが変わってしまうというトラブルを防げます。

このタイルを、ランダムにひたすら敷き詰めていく感じで下の図を参考に作画をしてみましょう。

タイルの隙間も、下のタイルが見えている、というイメージでちゃんと描き込んでください。

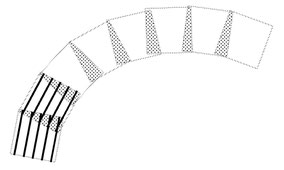

「1かけ」が出来たら「2かけ」「3かけ」「4かけ」と順に、線を重ねて作画していきます。

*カケアミ作画の注意点!*

①作画は常にペンコントロールを意識して、作画線は均一に(長さ・太さ・間隔)しっかり描くこと!

また、入り抜きは厳禁です。

②カケアミは基本的に、集中線などと同じ「効果」として使います。つまり脇役です。

だから線の太さは細目にしてください。

太い線にするとキャラなどの主役の線より目立ってしまい、本当に目立たせるべき相手を殺してしまいます。

③タイルの隙間を埋めるのは、まず表面のタイルを描いた後にするのがコツ。

④均一の線を描くには、腕は常に横線を引く動作のまま、原稿用紙の方を回して縦や斜めの線を描くのがコツ。

原稿用紙を固定したまま、腕の動きだけで無理して斜めや縦線を描くと、

必ず線画乱れ同一の線にならなくなります。

⑤2~4かけの作画の際には、基本的にはまずは「1かけ」をしきつめてから、

2かけ、3かけの作業に移るようにする。例えば最終的に3かけにしたい、という時でも

1つのタイルごと「3かけ」に仕上げるような作画をしないほうがいいです。

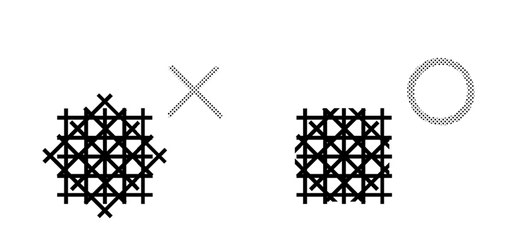

⑥3かけ、4かけの作画の際に斜め45度の線を入れる場合は

初めの1かけの正方形から線をハミ出さないように

調整して線を 描き込むこと!

ハミ出し線があると、その線が他の線と重なり、

カケアミの 仕上がりにムラが出来て、汚くなります。

上手く作画が出来ましたか?

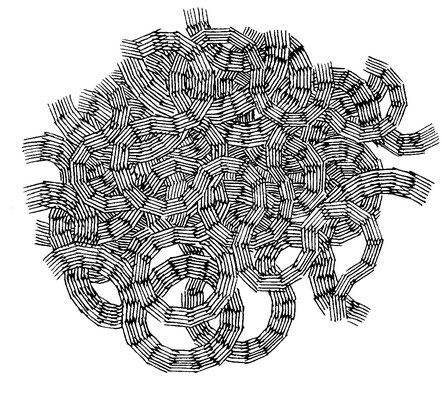

カケアミが上手く描けるようになったら、「縄カケ」にも挑戦してみましょう!

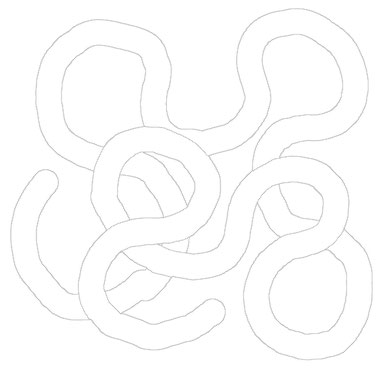

*「縄カケ」の作画

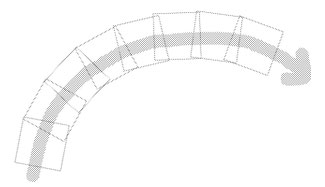

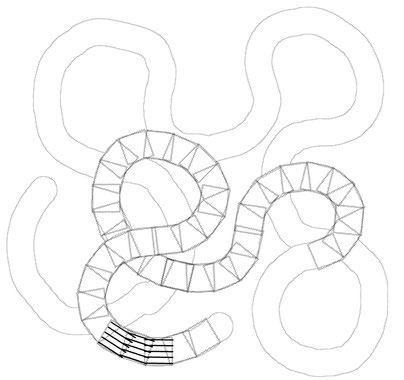

「縄カケ」も、カケアミ同様に、「タイル」を重ねながら並べていくイメージで作画します。

*作画のコツ*

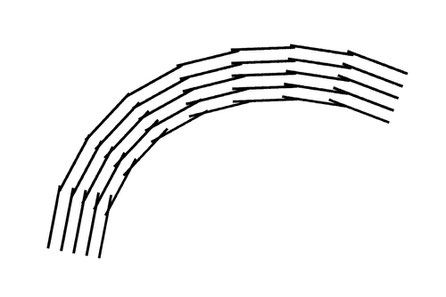

縄カケの構成は「円」ではなく「カーブ」です。

「ハイウェイ(高速道路)」、「蛇のとぐろ」そんな感じのものをイメージして下さい。折れ曲がったり、急に曲がったりは厳禁です。大きく滑らかなカーブで作画しないと汚い縄カケになります。

このカーブに合わせて、カケアミのときと同じタイルを並べていきます。

タイルの線がカーブの進行方向に向くように並べます。

四角いタイルで曲線を作るわけですから当然

タイルの一部が重なることになります。そこが縄カケのテイストになるわけです。

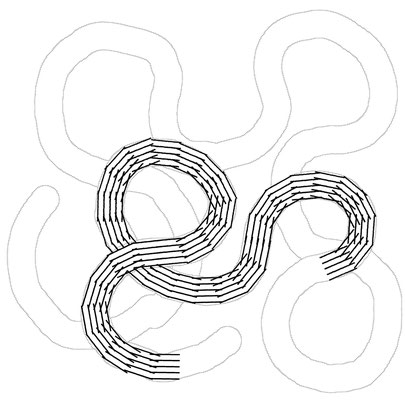

縄カケのカーブは無理せず緩やか大きく曲がるのがコツです。急カーブや小さなカーブを作ると、バランスの悪い、汚い仕上がりになります。

では、作画の手順を具体的に説明していきます。

①初心者は慣れるまでは、まず鉛筆腺でカーブのアタリを描きます。(慣れてきたらこの手順は省いて構いません)

左図のように、このカーブに沿ってタイルを置いていくイメージをします。

左図では説明のためにタイルのアタリを描き込んでありますが、ここまですることはありません。

イメージで結構です。

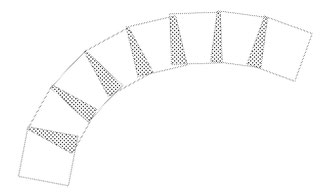

②カケアミのときと同様に、タイルをカーブに沿って並べていくように作画をしていきます。重なりの部分が縄カケの肝です。

意識して描き込んでいってください。

こんな感じで、どんどん縄のように繋げていきます。

③空いている隙間は、カケアミの作画のとき同様に、ある程度縄カケが描けた後に埋めていきます。

やみくもに埋めるのではなくカーブの下にもまたカーブがある、というイメージで丁寧に線で埋めていきます。

こんな感じで、出来上がりです。

どうです?上手く作画が出来ましたか?

ここで公開しているマンガ技法は全て

漫画スクール☆はまのマンガ倶楽部の作画実技コースで講義しています。

漫画スクール・はまのマンガ倶楽部で、もっといろんなマンガ技法を学んでみませんか?